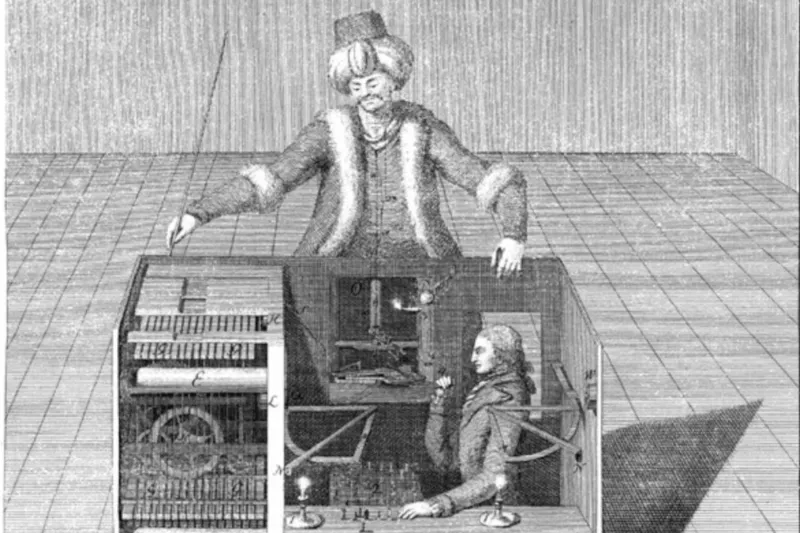

Un siècle et demi après le Turc mécanique, l’illusion laisse place aux équations.

L’écran s’allume. Vous recevez un message :

« Bonjour, comment allez-vous aujourd’hui ? »

Rien d’extraordinaire. Mais une question surgit : qui vous parle ? Un ami, un inconnu… ou une machine ?

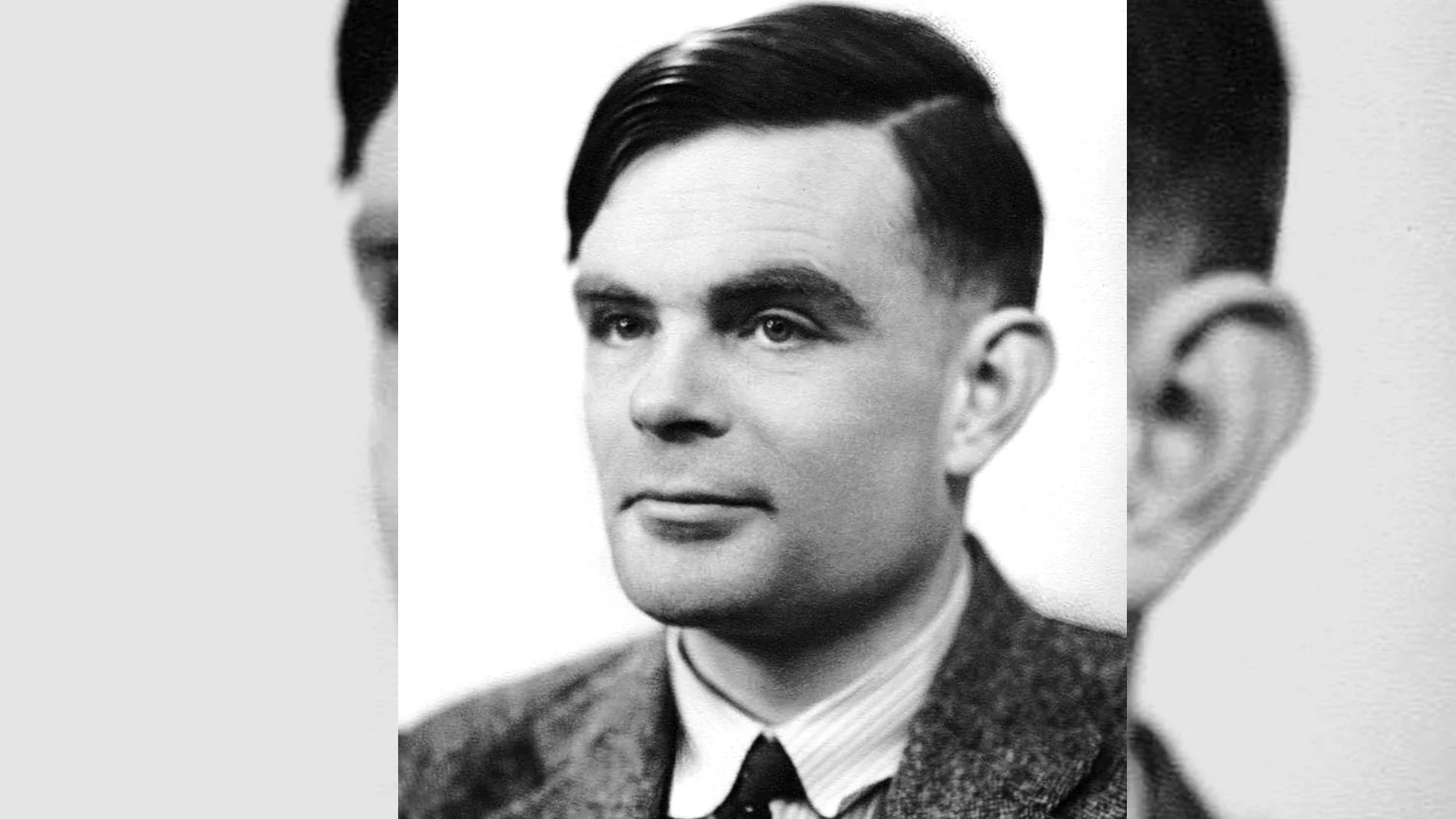

C’est exactement le dilemme qu’Alan Turing a voulu mettre en scène dans son article devenu célèbre : Computing Machinery and Intelligence, dès 1950. Plutôt que de demander « une machine peut-elle penser ? », il choisit une autre question, plus subtile : peut-elle nous convaincre qu’elle pense ?

C’est le test de Turing.

L’inventeur de l’ordinateur

Dès 1936, à 24 ans, Turing décrit une « machine universelle ». Une sorte de calculateur théorique : un ruban infini pour la mémoire, une tête de lecture qui inscrit des symboles, et un ensemble de règles.

Les instructions, (le programme) peuvent être stockées comme des données. Cela veut dire qu’une seule machine peut se transformer en traducteur, en simulateur d’échecs ou en calculatrice, selon ce qu’on lui donne. Il imagine l’ordinateur avant même qu’il n’existe.

Le héros invisible

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Turing met son génie au service du Royaume-Uni. À Bletchley Park, il contribue à casser le code de la machine Enigma, utilisée par les nazis. Selon certains historiens, ce travail aurait raccourci la guerre de plusieurs années et sauvé des millions de vies.

Le jeu d’imitation

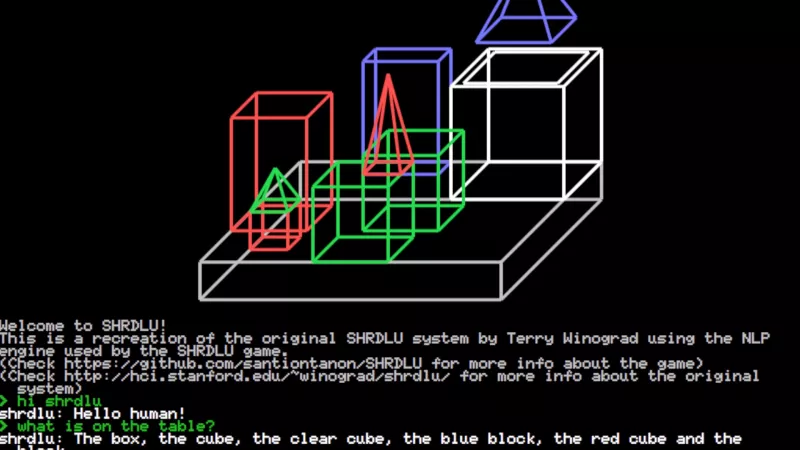

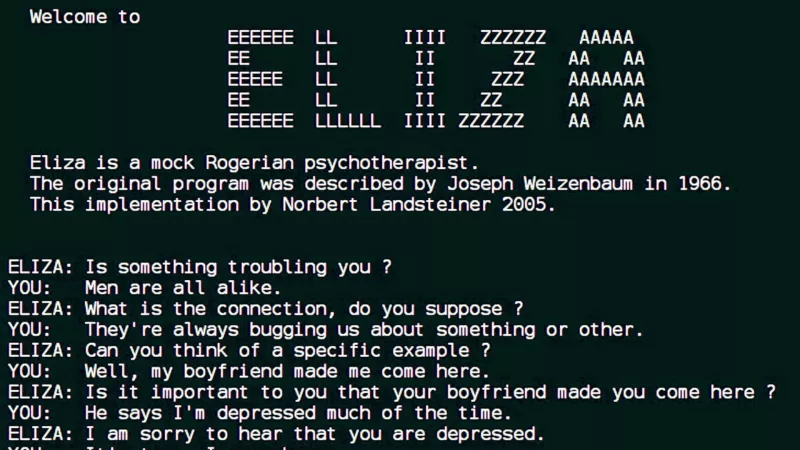

Imaginez la scène. Vous discutez avec deux interlocuteurs invisibles, l’un humain, l’autre une machine. Vous avez dix minutes pour deviner qui est qui. Si vous échouez, la machine a gagné. Voilà le fameux Test de Turing.

Cette expérience a déplacé tout le débat. Plus besoin de trancher philosophiquement sur ce qu’est la “pensée”. Ce qui compte, c’est la performance d’illusion. Aujourd’hui, quand un chatbot répond avec aplomb à vos questions, vous rejouez cette partie inventée en 1950.

Des limites tracées à jamais

Turing a aussi fixé des frontières. Avec le problème de l’arrêt, il démontre qu’il existe des calculs impossibles à prédire. On ne saura jamais, pour tout programme, s’il s’arrêtera ou s’il bouclera indéfiniment. Il n'y a pas de débogueur parfait et encore moins de toute-puissance des algorithmes. Une leçon encore valable aujourd’hui, alors qu’on rêve d’IA omniscientes.

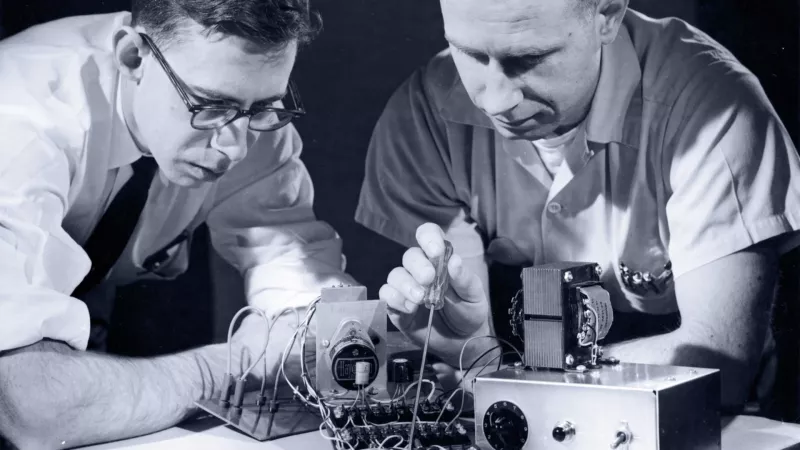

Une autre vision : Wiener et la cybernétique

À la même époque, aux États-Unis, Norbert Wiener développe une vision différente. Pour lui, l’intelligence, ce n’est pas une conversation réussie, mais la capacité d’un système à interagir avec son environnement. Son exemple le plus parlant est le thermostat. Il observe, compare et ajuste. Cette boucle de rétroaction inspire aujourd’hui les voitures autonomes, les drones, la robotique.

Pour Wiener, l’intelligence ne réside pas seulement dans le raisonnement abstrait, mais dans cette capacité à s’ajuster en permanence à l’environnement. Deux visions naissent alors :

- Turing : l’intelligence comme imitation crédible.

- Wiener : l’intelligence comme adaptation efficace.

Ces deux visions amènent à un paradoxe, résumé par Hans Moravec : ce qui est difficile pour nous (calculer, jouer aux échecs) est simple pour une machine. Mais ce qui paraît trivial pour un enfant (marcher, reconnaître un visage) reste un défi colossal pour un robot.

La boussole d’un homme brisé

Alan Turing n’a jamais écrit un programme d’intelligence artificielle. Pourtant, il a laissé une boussole. C’est lui qui nous a appris à déplacer la question : non pas si une machine pense, mais comment elle nous donne l’illusion de penser.

Mais la société qui a bénéficié de son génie n’a pas su le reconnaître. En 1952, il est poursuivi pour homosexualité, condamné à la castration chimique. Deux ans plus tard, on le retrouve mort, une pomme croquée à ses côtés. Le mathématicien qui avait donné aux machines le pouvoir de se faire passer pour des humains n’a pas, lui-même, été pleinement reconnu comme tel par son époque.

Cette ironie tragique résonne encore aujourd’hui, alors que ses idées continuent de guider nos débats sur l’IA. Et elles n’allaient pas rester lettre morte : quelques années plus tard, un groupe de chercheurs se réunira aux États-Unis pour tenter de donner un nom, un programme et un avenir à cette nouvelle discipline.