Un été pour changer le monde

Été 1956, le campus de Dartmouth College, dans le New Hampshire, accueille une poignée de jeunes chercheurs venus pour un atelier un peu particulier. Ce n'était pas un projet officiel financé à coups de millions. Il n'y avait pas de micros, pas de caméras, juste quelques bureaux, des craies et un tableau noir.

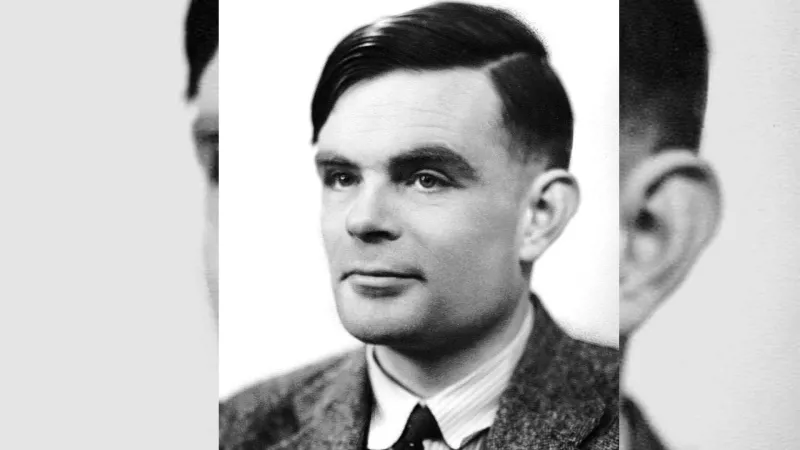

Dans le sillage de Turing et de son illusion de pensée, ils passent deux mois à poursuivre le rêve autrement : et si, cette fois, la machine pouvait réellement simuler l’intelligence humaine ?

Donner un nom à un rêve

L’initiateur de cette rencontre est John McCarthy, alors jeune professeur. C’est lui qui, dans la proposition de recherche, forge une expression appelée à durer : artificial intelligence. Il créera plus tard LISP, le langage de programmation qui deviendra la langue maternelle de l'IA pendant 30 ans.

En réunissant ces esprits autour d’une table, il ne se contente pas d’organiser un séminaire d’été. Il crée un langage commun, une bannière sous laquelle un champ de recherche peut enfin se fédérer.

Une équipe de pionniers

La liste des participants ressemble aujourd’hui à un panthéon et chacun de ces noms deviendra incontournable dans l’histoire de l’IA :

- Marvin Minsky, qui fondera quelques années plus tard le laboratoire d’IA du MIT.

- Herbert Simon et Allen Newell, venus avec une démonstration inédite : le Logic Theorist, premier programme capable de prouver des théorèmes.

- Claude Shannon, le père de la théorie de l’information, dont les travaux ont déjà posé les bases de l’informatique moderne.

L'acte de naissance d'une idée

La conférence de Dartmouth n’a pas produit d’algorithme miracle ou débouché sur un prototype immédiat. Son héritage est ailleurs : c’est le moment où l’IA devient une discipline académique. Avant Dartmouth, il y avait des chercheurs isolés. Après Dartmouth, il y a une communauté, un vocabulaire, un objectif commun : comprendre l’intelligence comme un processus reproductible.

Les premières orientations

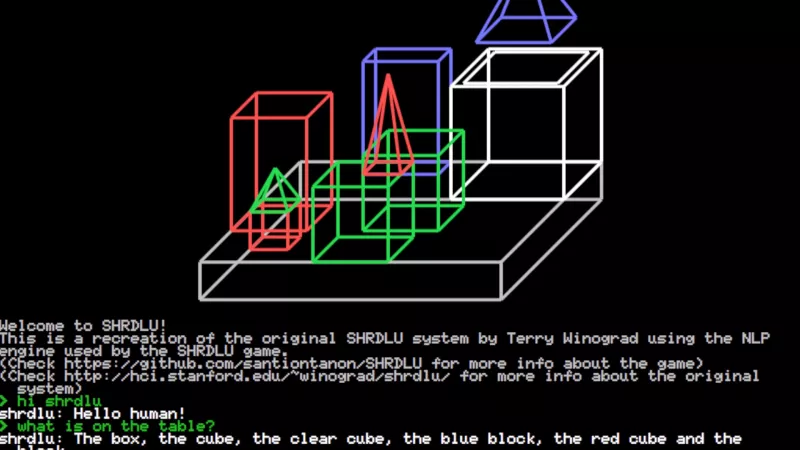

Les discussions de l’été prennent une direction claire : l’IA symbolique. McCarthy, Simon et Newell défendent l’idée que l’intelligence repose sur la manipulation de symboles et de règles logiques. Le Logic Theorist incarne cette approche.

En marge, une autre piste commence à circuler : celle des réseaux de neurones, où la machine apprend par elle-même à partir de données. À l’époque, cette voie reste minoritaire, presque anecdotique.

L’histoire montrera que les deux approches continueront de s’entrecroiser pendant des décennies.

Une influence durable

Ce qui frappe, c’est que les intuitions de Dartmouth structurent encore nos débats actuels. Tout est déjà là, en train de germer :

- Quand une IA manipule des règles explicites pour planifier une tâche, elle s’inscrit dans la lignée symbolique. Elle donnera naissance aux systèmes experts, aux solveurs de problèmes et à une partie des algorithmes de planification qui gèrent la logistique mondiale.

- Quand une IA générative apprend à écrire ou à reconnaître des images, elle s'appuie sur des réseaux de neurones, c'est le connexionnisme. Revenue en force dans les années 2000 sous le nom de Deep Learning. C'est cette approche qui fait tourner ChatGPT, la reconnaissance d'images et les IA génératives.

La conférence de Dartmouth n’a duré que huit semaines, mais elle a suffi pour donner naissance à une discipline. Depuis, l’intelligence artificielle a connu enthousiasmes et désillusions, avancées spectaculaires et hivers glacials. Mais si l’on cherche un moment précis où elle est devenue un champ de recherche à part entière, c’est bien là : un été tranquille dans le New Hampshire.

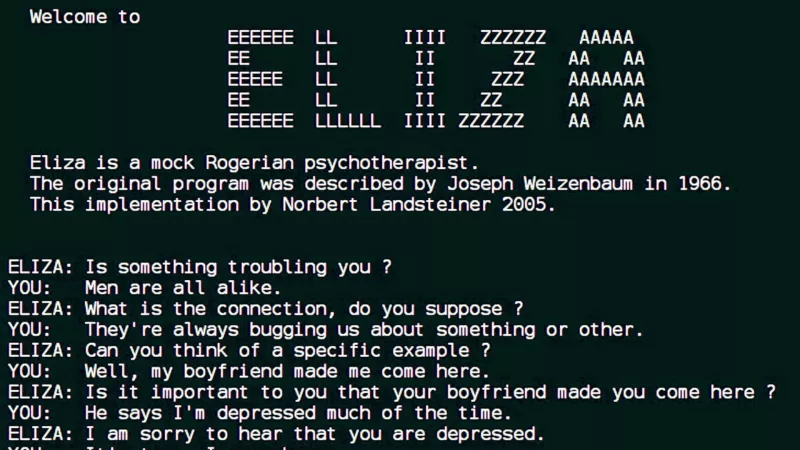

L’IA s’apprête à bifurquer : un chemin mène vers des machines qui apprennent, un autre vers des machines qui parlent.