Imaginez un peu la scène. On est en 1809, à Vienne. Napoléon Bonaparte fait face à un automate en turban qui vient de le battre aux échecs. L'Empereur, qui n'aime pas perdre, tente un coup interdit. La machine replace calmement la pièce.

Napoléon insiste. D'un revers de la main, l'automate balaie tout l'échiquier.

Cette histoire, elle s'est vraiment passée. Et elle marque peut-être le début de notre fascination pour l'intelligence artificielle.

Une invention née d'un pari d'orgueil

Wolfgang von Kempelen, baron hongrois et inventeur, n'était pas du genre à laisser passer un affront. En 1769, il assiste à un spectacle de magie à la cour de Marie-Thérèse d'Autriche. L'illusionniste français impressionne tout le monde.

Kempelen, vexé, promet à l'impératrice de revenir avec quelque chose de bien plus fort.

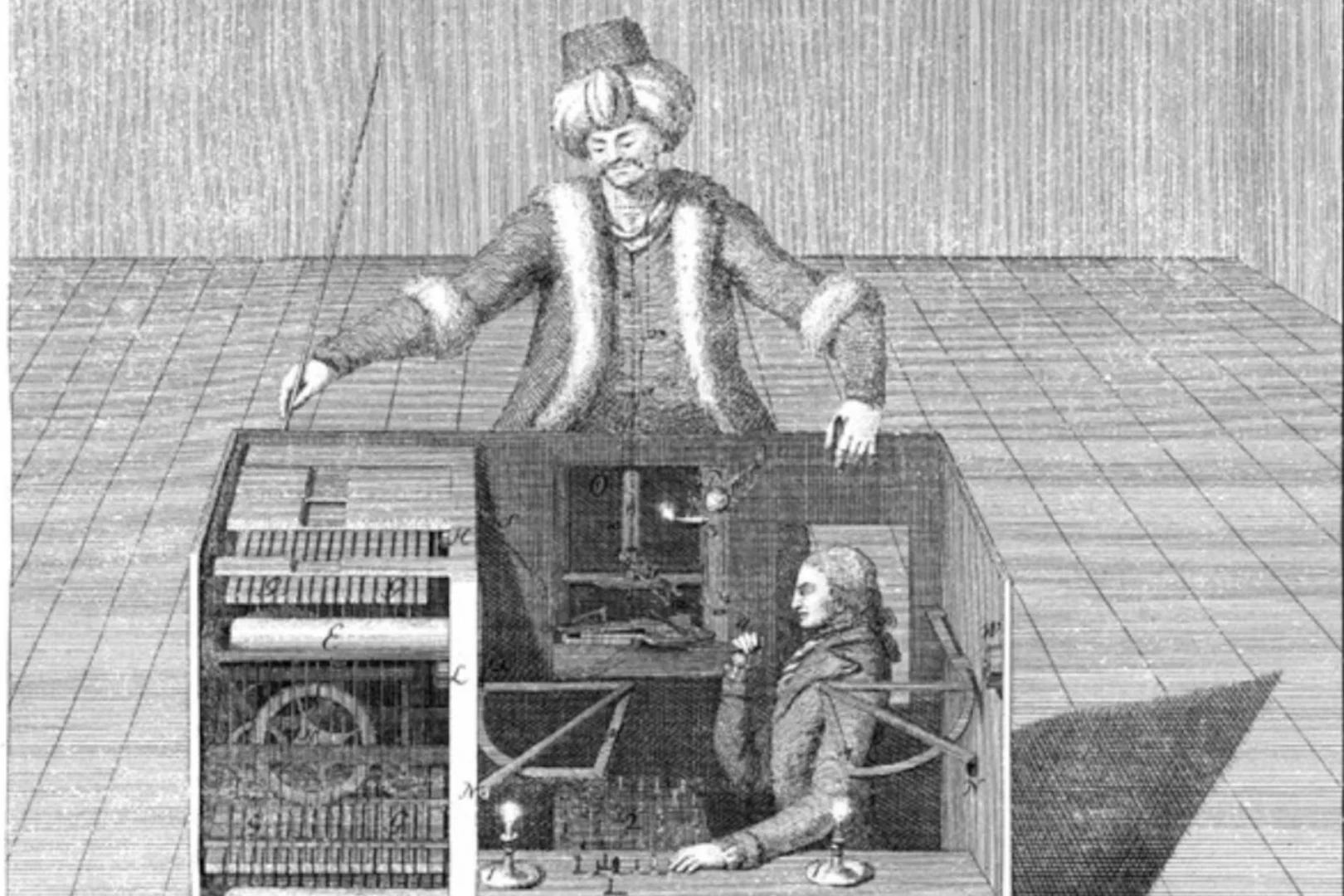

Un an plus tard, il présente sa création : un automate habillé à l'orientale, assis devant un échiquier, capable de défier les meilleurs joueurs d'Europe.

Le problème ? C'était un faux. Mais un faux d'une complexité remarquable.

L'art de faire croire

Avant chaque partie, Kempelen ouvrait toutes les portes du meuble. Les spectateurs voyaient des rouages, des mécanismes d'horlogerie. Ils entendaient les cliquetis métalliques. Difficile de douter.

En réalité, un maître d'échecs était caché à l'intérieur, sur un siège coulissant. Grâce à un système de miroirs et de bougies, il suivait la partie sur un second échiquier et actionnait le bras de l'automate avec des leviers.

Un deepfake analogique, deux siècles avant l'heure.

80 ans de tournée mondiale

Le turc ne se contentait pas de gagner. Il offrait un vrai spectacle :

- Paris, 1783 : Benjamin Franklin, ambassadeur des États-Unis, s'incline face à la machine.

- Vienne, 1809 : Face à Napoléon qui triche ouvertement, l'automate montre un caractère que ne renierait pas un grand maître moderne.

- Londres, New York, Philadelphie : Des milliers de gens paient pour voir cette merveille qui semble défier les lois de la nature.

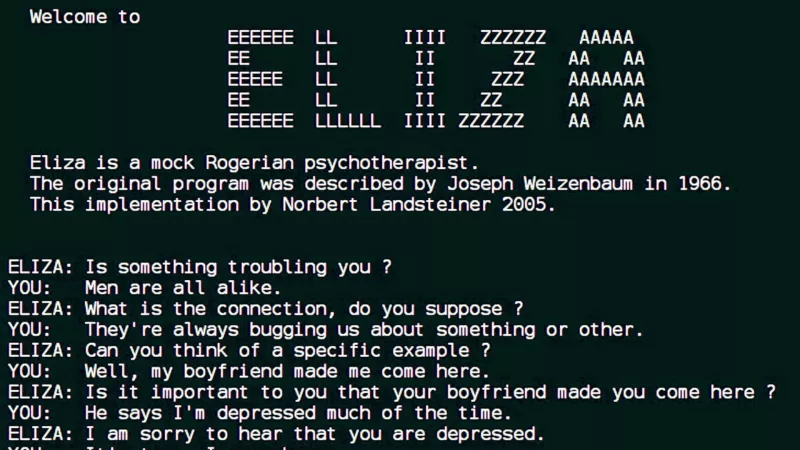

Le plus fort ? L'automate "parlait". En épelant des lettres, il répondait aux questions du public sur son âge, ses origines. Un chatbot avant l'heure.

La fin du voyage

Après la mort de Kempelen en 1804, le turc fut racheté par l'inventeur allemand Johann Maelzel, qui le fit tourner avec succès en Amérique. L'automate termina sa carrière à Philadelphie.

Edgar Allan Poe mène l'enquête

En 1836, l'écrivain Edgar Allan Poe publie un essai sur cette machine alors en tournée américaine : "Maelzel's Chess-Player". Avec la logique de ses détectives fictifs, il démonte l'illusion et conclut qu'un humain se cache forcément derrière.

Poe avait raison, mais son analyse révèle surtout notre désir profond de croire à l'intelligence artificielle.

L'ironie d'Amazon

L'histoire trouve un écho particulier en 2005. Amazon lance une plateforme appelée... Mechanical Turk. Le principe consiste à faire faire par des humains des milliers de petites tâches : légender des photos, transcrire de l'audio, identifier des objets.

Cette "labellisation de données" est la base de notre IA moderne. Pour qu'un algorithme reconnaisse un chat, il faut d'abord que des humains aient écrit "chat" sur des millions d'images.

Derrière chaque "intelligence" artificielle se cache encore du travail humain. Comme il y a 250 ans.

Le miroir de nos rêves

Le turc mécanique s'est éteint dans l'incendie d'un musée de Philadelphie en 1854, après 84 ans de carrière. Mais son héritage reste intact.

Il nous a appris que notre fascination pour l'IA n'est pas seulement technique. C'est le reflet de nos rêves les plus profonds : créer une intelligence qui nous dépasse, tout en gardant l'espoir de rester indispensables.

Le premier grand récit de l'intelligence artificielle était déjà un mirage. Aujourd'hui, quand on admire les performances de nos algorithmes, on se pose encore la même question : sait-on vraiment ce qui se passe dans ces "boîtes noires" ?

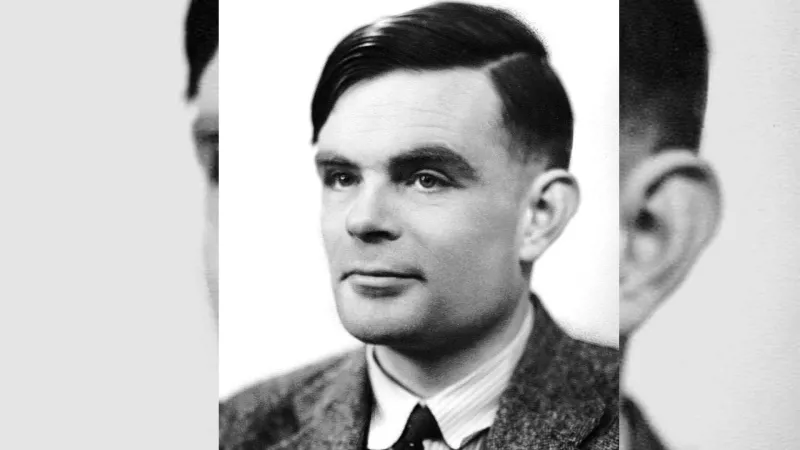

Peut-être que le problème n'a jamais été de trouver la réponse, mais de poser la bonne question. Une nuance fondamentale qui n'apparaîtra qu'un bon siècle plus tard, quand un mathématicien britannique proposera de voir tout cela comme un simple et brillant jeu d'imitation.