Après Dartmouth en 1956, l’IA avance en zigzag. D’un côté, la voie symbolique qui cherche à reproduire le raisonnement logique et de l’autre, l’espoir d’imiter le cerveau avec des neurones artificiels.

Dans les années 60, l’IA prend un autre visage, plus inattendu : au MIT, un programme expérimental se met à parler. Son nom : ELIZA.

Une psychanalyste en quelques lignes de code

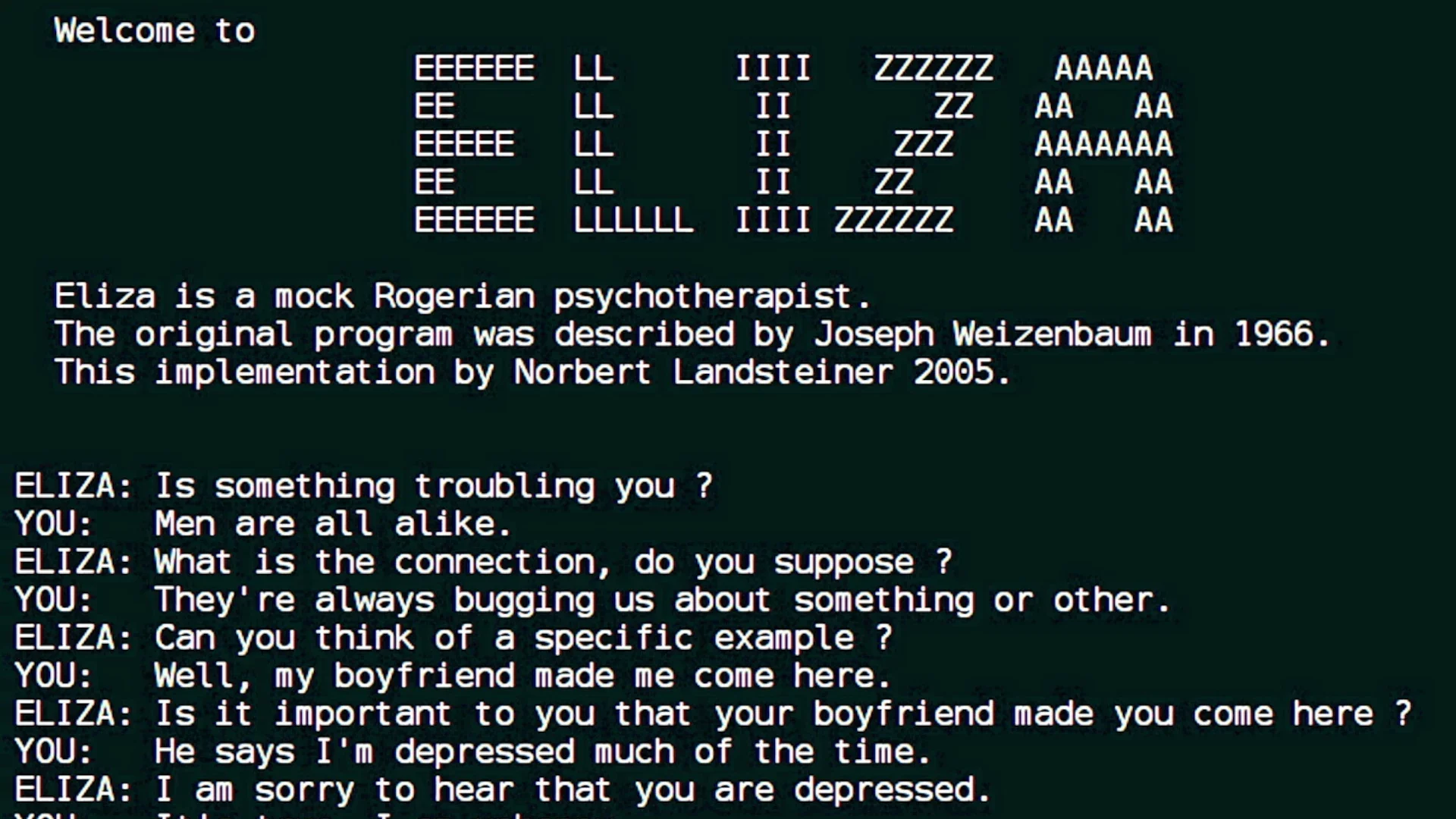

Conçue en 1966 par Joseph Weizenbaum, ELIZA était un programme de dialogue en langage naturel. Son rôle est de simuler un psychothérapeute rogérien : poser des questions ouvertes, reformuler, inviter l’interlocuteur à développer.

-> Utilisateur : Je suis triste.

-> ELIZA : Depuis quand êtes-vous triste ?

-> Utilisateur : Je me dispute souvent avec ma mère.

-> ELIZA : Parlez-moi de votre famille.

Le programme complet tenait en environ 400 lignes de code, retrouvées récemment dans les archives du MIT. Une taille modeste, mais suffisante pour créer une illusion troublante.

La psychanalyste virtuelle

Ce qui surprend le plus, ce n’est pas la simplicité du programme, mais la réaction des utilisateurs. Beaucoup se sont confiés sincèrement à ELIZA, certains demandant même à rester seuls dans la pièce avec elle. Weizenbaum, inquiet, y a vu une preuve troublante : nous avons tendance à attribuer de l’intention et de la compréhension là où il n’y a qu’un script. Cette projection porte depuis son nom : l’effet ELIZA.

Pendant ce temps, un robot se met en marche

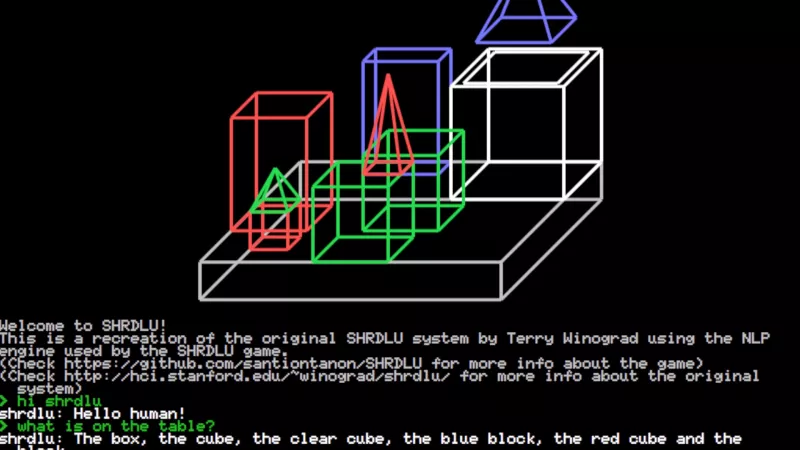

La même décennie voit naître un autre jalon, moins médiatisé mais tout aussi marquant : Shakey le robot, développé au Stanford Research Institute avec le soutien de la DARPA (Agence pour les projets de recherche avancée de défense du Pentagone, qui à entre autres, financé ARPANET l’ancêtre d’internet).

Shakey est considéré comme le premier robot mobile capable de raisonner sur ses actions. Équipé de capteurs et d’une caméra, il pouvait analyser son environnement, planifier un chemin et déplacer des objets simples.

Là où ELIZA explorait l’illusion conversationnelle, Shakey ouvrait la voie à l’IA incarnée, celle qui ne se contente pas de dialoguer mais interagit avec le monde physique.

Deux visages de l’IA des années 60

ELIZA ne « pensait » rien. Elle ne comprenait pas ses interlocuteurs. Mais elle posait une question qui hante encore l’IA : Quand suffit-il de donner l’illusion pour que l’utilisateur y croie ?

Et Shakey, de son côté, posait une autre question : jusqu’où une machine peut-elle aller quand il s’agit de percevoir, planifier et agir dans un environnement réel ? Ces deux expériences, contemporaines, illustrent la richesse des années 60 : l’IA pouvait être à la fois conversationnelle et robotique, illusion de langage d’un côté, premiers pas d’autonomie physique de l’autre.

Un héritage encore brûlant

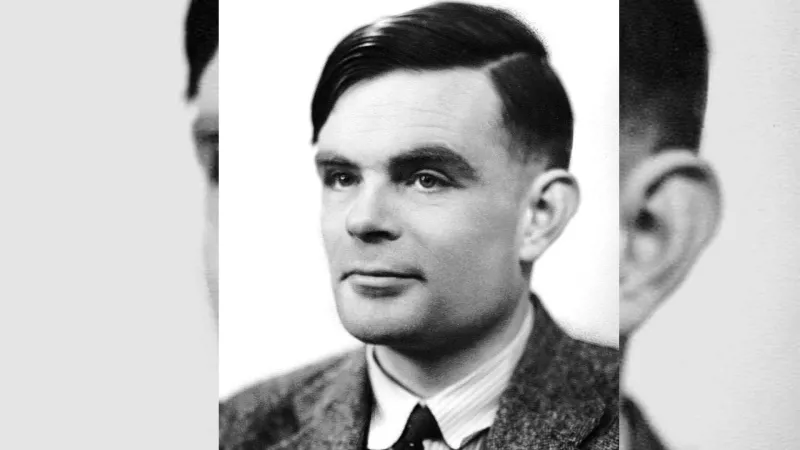

Aujourd’hui, il est facile de sourire en relisant les échanges avec ELIZA ou en regardant les vidéos tremblotantes de Shakey. Pourtant, les mêmes mécanismes psychologiques sont à l’œuvre avec les chatbots modernes, les IA génératives et les robots autonomes. La question de l’illusion rejoint d’ailleurs la piste ouverte par Turing : suffit-il qu’une machine paraisse intelligente pour que nous la considérions comme telle ?

Nous savons que ces systèmes sont des boîtes noires statistiques et des mécaniques fragiles. Et pourtant, quand la conversation ou le geste semble naturel, la frontière s’efface.

L’attachement, l’impression d’être entendu, le sentiment d’échanger : tout cela dépasse largement le code.

Une illusion fondatrice

ELIZA a ouvert un champ d’expérience : celui de l’IA comme expérience humaine, où l’illusion peut avoir autant d’impact que la réalité.

C’est peut-être pour cela qu’un demi-siècle plus tard, face à ChatGPT ou à d’autres modèles, nous continuons à poser la même question que Weizenbaum : que voyons-nous vraiment dans cette machine, sinon notre propre reflet ?