Sommaire

Le Model Context Protocol (MCP) représente une avancée majeure dans l'écosystème des assistants IA, introduite par Anthropic en novembre 2024. Ce protocole ouvert standardise la communication entre les modèles de langage et les sources de données externes, applications métier ou outils spécialisés. L'objectif principal consiste à dépasser les limitations actuelles des agents IA qui peinent souvent à accéder de manière cohérente aux informations contextuelles nécessaires à leur fonctionnement optimal.

Contrairement aux approches traditionnelles qui multiplient les connecteurs propriétaires et les intégrations ad hoc, MCP propose une architecture unifiée basée sur le paradigme client-serveur. Cette standardisation permet aux développeurs de créer des connexions réutilisables entre les LLMs et leurs environnements de travail, réduisant significativement la complexité technique et les coûts de maintenance. Le protocole s'appuie sur des primitives bien définies pour l'échange de ressources, l'exécution d'outils et la gestion des prompts contextuels.

L'adoption de MCP s'inscrit dans une démarche plus large de démocratisation de l'IA générative en entreprise. En facilitant l'intégration des assistants avec les systèmes d'information existants, ce protocole ouvre la voie à des cas d'usage plus sophistiqués et personnalisés. Les organisations peuvent ainsi tirer parti de leurs données propriétaires et de leurs processus métier sans compromettre la sécurité ou la confidentialité de leurs informations sensibles.

Principe et architecture

Modèle client-serveur

L'architecture MCP repose sur une séparation claire entre les clients (applications utilisant des LLMs) et les serveurs (fournisseurs de contexte et d'outils). Cette approche modulaire permet de découpler les préoccupations : les clients se concentrent sur l'interface utilisateur et l'orchestration des conversations, tandis que les serveurs gèrent l'accès aux données et l'exécution des opérations métier.

Les clients MCP initient les connexions et formulent les requêtes selon un format standardisé. Ils peuvent interroger plusieurs serveurs simultanément, agréger leurs réponses et présenter les résultats de manière cohérente à l'utilisateur final. Cette flexibilité architecturale facilite la composition de services complexes à partir de briques élémentaires, favorisant la réutilisabilité et la maintenabilité des solutions.

Les serveurs MCP exposent leurs capacités via des manifestes déclaratifs qui décrivent les ressources disponibles, les outils proposés et les templates de prompts supportés. Cette introspection automatique permet aux clients de découvrir dynamiquement les fonctionnalités offertes et d'adapter leur comportement en conséquence. Le protocole définit également des mécanismes de versioning et de négociation de capacités pour assurer la compatibilité entre composants hétérogènes.

Primitives du protocole

MCP structure les échanges autour de trois primitives fondamentales qui couvrent l'essentiel des besoins d'intégration. Les ressources représentent les données contextuelles que les modèles peuvent consulter : fichiers, bases de données, flux RSS, ou toute source d'information structurée. Les outils encapsulent les actions que les assistants peuvent déclencher : envoi d'emails, création de tickets, manipulation d'APIs externes, ou exécution de scripts personnalisés.

Les prompts constituent la troisième primitive, permettant aux serveurs de fournir des templates préformatés qui guident l'interaction avec les modèles. Cette approche standardise les patterns de communication récurrents et améliore la qualité des réponses en fournissant le contexte approprié. Les prompts peuvent être paramétrés et composés dynamiquement selon les besoins spécifiques de chaque requête.

Transport et sérialisation

Le protocole s'appuie sur JSON-RPC 2.0 pour la sérialisation des messages, garantissant l'interopérabilité avec de nombreux langages et plateformes. Cette standardisation facilite l'implémentation de clients et serveurs dans des environnements technologiques variés, depuis les applications web jusqu'aux systèmes embarqués. Les messages incluent des métadonnées de traçabilité et de versioning qui permettent le debugging et la maintenance des intégrations.

Plusieurs couches de transport sont supportées nativement : stdio pour les déploiements locaux simples, Server-Sent Events (SSE) pour les communications web temps réel, et WebSockets pour les interactions bidirectionnelles à faible latence. Cette flexibilité permet d'adapter le protocole aux contraintes spécifiques de chaque environnement de déploiement, qu'il s'agisse d'applications desktop, de services cloud ou d'architectures hybrides.

Cas d'usage concrets

Intégration de données d'entreprise

L'un des cas d'usage les plus immédiats concerne l'accès aux données propriétaires de l'organisation. Un serveur MCP peut exposer les bases de données clients, les référentiels produits, ou les historiques de support technique sous forme de ressources interrogeables. Les assistants IA peuvent ainsi fournir des réponses contextualisées basées sur des informations à jour et spécifiques à l'entreprise, dépassant les limitations des modèles pré-entraînés.

Cette intégration s'avère particulièrement précieuse pour les équipes support qui peuvent bénéficier d'un accès unifié aux systèmes de ticketing, aux bases de connaissances internes et aux logs applicatifs. Le protocole permet de masquer la complexité technique des requêtes SQL ou des APIs propriétaires derrière une interface conversationnelle intuitive. Les utilisateurs métier peuvent ainsi explorer leurs données sans compétences techniques spécialisées.

Automatisation de workflows

MCP excelle dans l'orchestration de processus métier complexes qui nécessitent l'intervention de multiples systèmes. Un serveur peut exposer des outils pour créer des commandes dans l'ERP, envoyer des notifications via Slack, mettre à jour des feuilles de calcul partagées et déclencher des workflows d'approbation. L'assistant IA devient alors un chef d'orchestre capable de coordonner ces actions selon les instructions en langage naturel de l'utilisateur.

Cette approche transforme radicalement l'expérience utilisateur des processus administratifs répétitifs. Au lieu de naviguer entre plusieurs interfaces et de saisir manuellement des informations redondantes, les collaborateurs peuvent décrire leurs intentions en quelques phrases et laisser l'assistant gérer l'exécution technique. Cette simplification réduit les erreurs de saisie et accélère significativement les opérations de routine.

Les workflows peuvent également intégrer des logiques conditionnelles sophistiquées basées sur les données contextuelles disponibles. Par exemple, un assistant peut automatiquement escalader une demande vers le bon niveau hiérarchique selon le montant impliqué, le type de client concerné et les règles de gouvernance en vigueur. Cette intelligence procédurale libère du temps pour les tâches à plus forte valeur ajoutée.

Analyse et reporting

Le protocole facilite la création de tableaux de bord dynamiques et de rapports personnalisés en connectant les assistants aux systèmes de Business Intelligence existants. Un serveur MCP peut exposer des métriques temps réel, des KPIs sectoriels et des analyses prédictives sous forme de ressources structurées. Les utilisateurs peuvent alors interroger ces données en langage naturel et obtenir des visualisations adaptées à leurs besoins spécifiques.

Cette capacité d'analyse conversationnelle démocratise l'accès aux insights métier au-delà des équipes techniques spécialisées. Les managers peuvent explorer les tendances de vente, identifier les goulots d'étranglement opérationnels ou anticiper les besoins en ressources humaines sans maîtriser les subtilités des requêtes SQL ou des outils de dataviz. L'assistant traduit automatiquement les questions métier en opérations techniques appropriées.

Sécurité et gouvernance

Contrôle d'accès et authentification

La sécurité constitue une préoccupation centrale dans la conception de MCP, particulièrement crucial lorsque les assistants manipulent des données sensibles ou exécutent des actions critiques. Le protocole intègre des mécanismes d'authentification robustes qui permettent de vérifier l'identité des clients et de contrôler finement leurs permissions d'accès aux ressources et outils exposés.

Les serveurs MCP peuvent implémenter différents schémas d'authentification selon leurs contraintes de sécurité : tokens JWT pour les environnements distribués, certificats clients pour les communications machine-to-machine, ou intégration avec les systèmes de conformité existants comme Active Directory ou LDAP. Cette flexibilité permet d'adapter le niveau de sécurité aux exigences spécifiques de chaque organisation.

Audit et traçabilité

Chaque interaction via MCP génère des logs détaillés qui permettent de reconstituer l'historique des actions effectuées par les assistants IA. Cette traçabilité s'avère essentielle pour les audits de conformité, la résolution d'incidents et l'analyse des patterns d'usage. Les métadonnées incluent l'identité de l'utilisateur, les ressources consultées, les outils invoqués et les résultats obtenus.

L'architecture décentralisée du protocole facilite l'implémentation de politiques de rétention différenciées selon la sensibilité des données traitées. Les organisations peuvent ainsi respecter les exigences du RGPD en matière de droit à l'oubli tout en conservant les logs nécessaires à leur gouvernance interne. Cette granularité de contrôle répond aux besoins des environnements hautement régulés.

Les capacités d'audit s'étendent également à la surveillance des performances et de la disponibilité des services. Les métriques de latence, de taux d'erreur et de charge permettent d'optimiser les déploiements et d'anticiper les besoins en ressources. Cette observabilité opérationnelle facilite la maintenance proactive des infrastructures MCP en production.

Isolation et sandboxing

Pour limiter les risques liés à l'exécution d'outils potentiellement dangereux, MCP encourage l'utilisation de techniques d'isolation et de sandboxing. Les serveurs peuvent s'exécuter dans des conteneurs Docker dédiés, des machines virtuelles isolées ou des environnements de test spécialisés qui limitent leur capacité d'impact sur les systèmes de production.

Cette approche défensive permet d'expérimenter avec des intégrations complexes sans compromettre la stabilité des infrastructures critiques. Les équipes peuvent développer et tester de nouveaux serveurs MCP dans des environnements de test contrôlés avant de les déployer progressivement en production. Cette méthodologie réduit significativement les risques opérationnels associés à l'adoption de nouvelles technologies.

Écosystème et implémentations

Claude Desktop et Anthropic

L'implémentation de référence de MCP se trouve dans Claude Desktop, l'application native développée par Anthropic. Cette intégration native démontre le potentiel du protocole en permettant aux utilisateurs de connecter facilement leurs outils locaux, bases de données et services cloud à l'assistant conversationnel. La configuration s'effectue via des fichiers JSON simples qui décrivent les serveurs disponibles et leurs paramètres de connexion.

Anthropic fournit également une collection de serveurs MCP pré-construits pour les cas d'usage les plus courants : intégration GitHub pour l'analyse de code, connecteur PostgreSQL pour l'interrogation de bases de données, ou interface Slack pour la gestion des communications d'équipe. Ces implémentations de référence servent de modèles pour le développement de connecteurs personnalisés et accélèrent l'adoption du protocole.

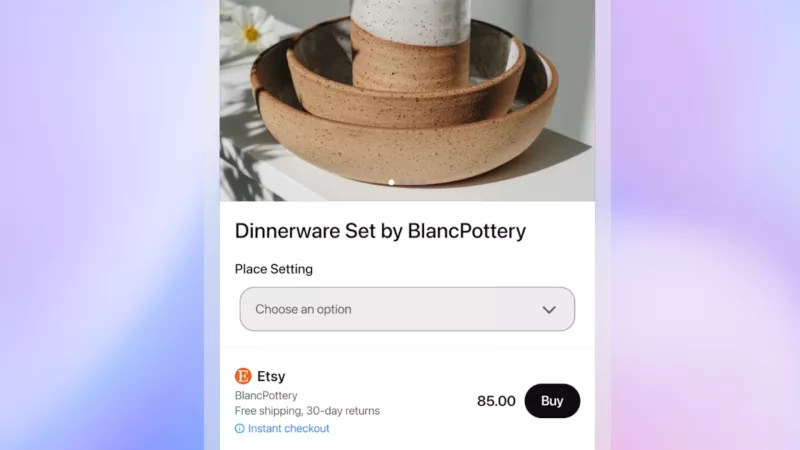

L'écosystème s'enrichit rapidement grâce aux contributions de la communauté open source qui développe des serveurs pour des outils spécialisés : systèmes de monitoring, plateformes e-commerce, solutions de gestion documentaire ou APIs sectorielles. Cette dynamique collaborative amplifie l'utilité du protocole et réduit les barrières à l'entrée pour les organisations souhaitant l'adopter.

Autres plateformes et connecteurs

Bien qu'initié par Anthropic, MCP suscite l'intérêt d'autres acteurs de l'écosystème IA qui reconnaissent les bénéfices d'une standardisation. Des projets communautaires émergent pour intégrer le protocole dans ChatGPT via des extensions personnalisées, dans les solutions Microsoft Copilot ou dans les frameworks de développement comme LangChain et LangGraph.

Les plateformes d'automatisation no-code comme Make, n8n ou Zapier explorent également l'intégration de MCP pour enrichir leurs catalogues de connecteurs. Cette convergence pourrait accélérer l'adoption du protocole en le rendant accessible aux utilisateurs métier sans compétences techniques approfondies.

Outils de développement

L'écosystème MCP propose plusieurs outils pour faciliter le développement de nouveaux serveurs et clients. Le SDK officiel, disponible en Python et TypeScript, fournit les primitives de base pour implémenter le protocole sans gérer les détails de la sérialisation JSON-RPC ou de la gestion des connexions. Des templates de projet accélèrent la création de nouveaux connecteurs en fournissant une structure de base prête à personnaliser.

Des outils de debugging et de monitoring spécialisés émergent pour faciliter la mise au point des intégrations complexes. Ces utilitaires permettent d'inspecter les messages échangés, de simuler des scénarios d'erreur et de mesurer les performances des serveurs en charge. Cette outillage développeur contribue à la robustesse et à la fiabilité des déploiements MCP en production.

La documentation officielle s'enrichit progressivement d'exemples concrets, de guides d'architecture et de bonnes pratiques issues des retours d'expérience de la communauté. Cette base de connaissances collective accélère la courbe d'apprentissage et réduit les risques d'erreurs de conception dans les nouveaux projets d'intégration.

Intégration en entreprise

Stratégie d'adoption

L'adoption de MCP en entreprise nécessite une approche progressive qui commence par l'identification des cas d'usage à forte valeur ajoutée et faible risque. Les équipes IT peuvent débuter par des intégrations en lecture seule sur des données non critiques, comme l'accès aux bases de connaissances internes ou aux métriques de performance. Cette première étape permet de valider l'architecture technique et de former les utilisateurs sans impacter les processus métier sensibles.

La deuxième phase peut introduire des outils d'écriture sur des systèmes périphériques : création de tickets de support, mise à jour de documentations collaboratives ou génération de rapports automatisés. Cette extension progressive des permissions permet de construire la confiance des utilisateurs et d'affiner les mécanismes de sécurité avant d'aborder les systèmes critiques.

Gouvernance opérationnelle

La mise en œuvre de MCP s'accompagne nécessairement d'une réflexion sur la gouvernance des intégrations et la répartition des rôles et responsabilités. Les organisations doivent définir qui peut créer de nouveaux serveurs, selon quels critères de validation et avec quels niveaux d'autorisation. Cette gouvernance préventive évite la prolifération anarchique de connecteurs non maintenus ou mal sécurisés.

Un registre des automatisations centralisé permet de cartographier l'ensemble des serveurs MCP déployés, leurs dépendances techniques et leurs impacts métier. Cette visibilité facilite la maintenance préventive, la gestion des montées de version et l'évaluation des risques opérationnels. Les équipes peuvent ainsi anticiper les conséquences d'une panne système ou d'une modification d'API sur l'ensemble de l'écosystème d'intégration.

La définition de SLA et SLO spécifiques aux services MCP permet d'aligner les attentes des utilisateurs métier avec les capacités techniques de l'infrastructure. Ces engagements de service couvrent les temps de réponse, les taux de disponibilité et les procédures d'escalade en cas d'incident. Cette formalisation contractuelle facilite la collaboration entre équipes techniques et métier.

Évolution et maintenance

La pérennité des déploiements MCP repose sur une stratégie de maintenance proactive qui anticipe l'évolution des APIs externes, les montées de version des systèmes connectés et les changements organisationnels. Les serveurs doivent intégrer des mécanismes de monitoring qui alertent automatiquement en cas de dysfonctionnement ou de dégradation des performances.

L'architecture modulaire du protocole facilite les évolutions incrémentales en permettant de modifier ou remplacer des serveurs individuels sans impacter l'ensemble du système. Cette flexibilité s'avère particulièrement précieuse lors des migrations technologiques ou des réorganisations métier qui nécessitent d'adapter rapidement les intégrations existantes.

La communauté MCP développe des outils de migration automatisée qui facilitent la transition entre versions du protocole ou la consolidation de serveurs redondants. Ces utilitaires réduisent les coûts de maintenance et minimisent les risques de régression lors des évolutions majeures de l'infrastructure d'intégration.

FAQ

Quelle est la différence entre MCP et les APIs traditionnelles ?

MCP standardise la communication spécifiquement pour les assistants IA avec des primitives dédiées (ressources, outils, prompts) et une découverte automatique des capacités, tandis que les APIs traditionnelles nécessitent une intégration personnalisée pour chaque service.

MCP fonctionne-t-il uniquement avec Claude ?

Non, bien qu'initié par Anthropic, MCP est un protocole ouvert que d'autres plateformes peuvent implémenter. Des projets communautaires travaillent sur l'intégration avec ChatGPT, Microsoft Copilot et les frameworks comme LangChain.

Quels sont les prérequis techniques pour déployer MCP en entreprise ?

MCP nécessite des compétences en développement pour créer des serveurs personnalisés, une infrastructure pour héberger les services, et une gouvernance des accès aux données sensibles. Le protocole supporte plusieurs langages et modes de transport pour s'adapter aux environnements existants.