Automatiser ses processus avec l’intelligence artificielle est devenu le réflexe du moment. Sur le papier, ça promet des gains de productivité énormes : moins de tâches répétitives, plus de temps pour la valeur ajoutée, une organisation qui tourne “toute seule”.

Mais la réalité est plus nuancée. Mettre de l’IA partout, sans préparation, revient souvent à copier-coller quelques templates d’automatisation (par exemple sous N8N ou Make), espérer que ça colle avec l’existant… et constater très vite que ça génère du désordre. Le risque : multiplier les exceptions, créer des frictions entre équipes, et au final perdre plus de temps qu’on en gagne.

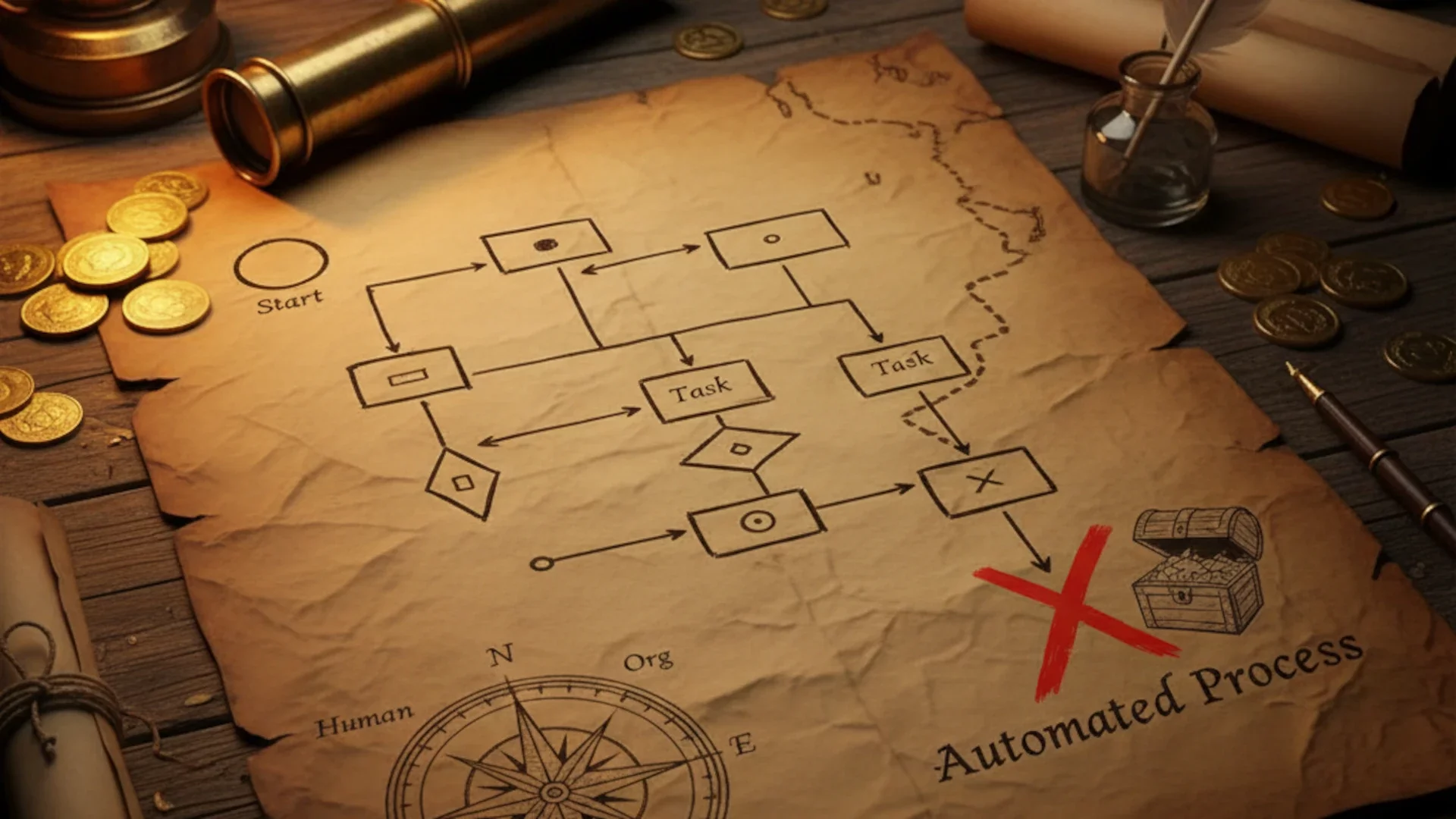

La méthode vraiment efficace, mais moins glamour, commence par une étape incontournable : cartographier vos processus métier.

Cela consiste à dérouler chaque action, de la première entrée jusqu’au livrable final, en décrivant précisément :

- ce qu’il faut comme entrée,

- ce qui doit être produit en sortie,

- les étapes nécessaires pour passer de l’un à l’autre.

C’est seulement une fois cette cartographie stabilisée, comprise et acceptée par les équipes qu’on peut passer à l’automatisation. Et encore : pas de tout, mais des points les plus lourds, répétitifs ou chronophages.

En clair : l’automatisation n’est pas un sujet technique, c’est d’abord un sujet humain, organisationnel et politique.

Le piège du "cowboy" de l’automatisation

Automatiser vite, c'est une promesse séduisante : on copie-colle deux ou trois modèles N8N, on ajuste un peu, et on a l’impression que le travail est fait. Dans un petit service ou pour un test ponctuel, ça peut fonctionner. Mais à l’échelle d’une entreprise, cette approche crée plus de désordre que de valeur.

- Gain immédiat : un workflow bricolé peut donner un résultat visible rapidement et convaincre que l’automatisation “marche”.

- Fragilité structurelle : ces solutions sont rarement documentées, difficiles à maintenir et se cassent dès qu’une règle change.

- Chaos opérationnel : chaque équipe finit par avoir sa version du “process automatisé”, ce qui multiplie les erreurs et les doublons.

- Scalabilité impossible : un empilement de scripts ou de modèles ne tient pas lorsqu’il faut déployer l’automatisation à grande échelle.

L’approche cowboy peut être utile pour expérimenter, mais elle ne remplace jamais une méthode structurée. Pour que l’automatisation soit durable, il faut partir d’une cartographie claire et partagée des processus.

La méthode propre : cartographier les processus

À l’opposé de l’approche “cowboy”, la méthode durable repose sur une étape souvent négligée : cartographier les processus métier. C’est ce travail préparatoire qui donne une vision claire, élimine les zones d’ombre et prépare le terrain à une automatisation solide.

Partir du concret

On ne commence pas par des hypothèses ou des règles théoriques, mais par le processus réel tel qu’il est pratiqué. On déroule chaque action, depuis le point de départ (la première demande, le premier clic) jusqu’au livrable final.

Entrées, sorties, étapes

À chaque étape, il faut répondre à trois questions simples :

- Entrée : de quoi ai-je besoin pour démarrer cette tâche ?

- Étape : quelles sont les actions précises à réaliser ?

- Sortie : quel livrable concret dois-je produire pour la suite du processus ?

Les outils utiles (BPMN, schémas de flux…)

Ce travail peut se faire avec un simple tableau blanc, mais il existe des outils normalisés pour gagner en clarté et en rigueur :

- BPMN (Business Process Model and Notation) : un standard graphique reconnu pour représenter les processus.

- Schémas de flux ou swimlanes : pour visualiser qui fait quoi et comment les rôles interagissent.

- Outils collaboratifs (Miro, Whimsical, Lucidchart) : pratiques pour impliquer toute l’équipe et garder une trace exploitable.

La cartographie n’est pas un luxe bureaucratique : c’est la seule manière de s’assurer que tout le monde parle le même langage avant de lancer une automatisation.

Quand la cartographie révèle le vrai travail

Cartographier un processus n’est pas un exercice purement technique. C’est aussi un révélateur des différences de perception et des ajustements cachés que chacun a mis en place au fil du temps.

Le test des 10 personnes

Demandez à dix personnes d’une même équipe de décrire un processus en public. Résultat garanti : vous n’obtiendrez jamais une seule version, mais dix variantes. Certaines étapes sont oubliées, d’autres surévaluées, et il apparaît vite que “le process officiel” n’est pas appliqué de façon uniforme.

L’écart entre l’idéal et le réel

Un processus, sur le papier, est une construction idéale. Dans la réalité :

- Trop lourd : les équipes contournent les règles pour gagner du temps.

- Trop flou : chacun interprète à sa manière.

- Trop rigide : les situations exceptionnelles ne trouvent pas leur place et finissent par casser la logique du process.

Fabriquer un consensus

C’est là que la cartographie devient un exercice politique. Il ne s’agit pas seulement de décrire, mais de négocier une vérité commune. Le rôle du manager ou du consultant est de faciliter cette discussion, pour aboutir à un compromis suffisamment robuste pour être respecté par tous… et suffisamment clair pour être automatisable.

Le formalisme comme condition d’automatisation

Une fois la cartographie posée et le consensus trouvé, il reste une étape avant d'automatiser : la normalisation. Un processus peut sembler clair, mais il ne devient automatisable que s’il est décrit avec une rigueur extrême.

- Documents normalisés : nomenclature, format unique, champs obligatoires.

- Tolérance zéro : chaque virgule de travers, chaque exception non cadrée, augmente les risques de bug ou de déraillement.

- Du “à peu près” au millimètre : plus l’exigence de rigueur est élevée, plus le processus devient robuste et prêt à être confié à une machine.

C’est cette discipline qui transforme une cartographie théorique en un socle solide pour l’automatisation.

Automatiser, c’est figer un compromis

L’automatisation n’est pas un simple transfert technique. C’est l’acte de graver dans la machine une version stabilisée du processus, c’est-à-dire un compromis issu des discussions entre les équipes.

Le choix des tâches à automatiser

On n’automatise pas tout, mais les parties les plus adaptées :

- Tâches lourdes : celles qui consomment beaucoup de temps ou d’énergie.

- Tâches répétitives : à faible valeur ajoutée mais indispensables.

- Tâches chronophages : celles qui ralentissent l’ensemble du flux.

La dimension humaine

Certaines personnes tiennent à garder certaines tâches, par habitude ou par intérêt. D’autres veulent au contraire s’en débarrasser au plus vite. L’automatisation doit donc respecter ces préférences et trouver un équilibre.

La politique du compromis

Automatiser revient à dire : “Voici la manière standard que nous allons tous suivre.” Ce choix n’est pas neutre : il impose une vérité commune, validée par les équipes, et c’est cette vérité qui sera figée dans la machine. C’est la partie la plus complexe, mais aussi la plus riche, car elle met en lumière la dimension profondément humaine de l’automatisation.

La technologie vient en dernier

Une fois le consensus obtenu et les processus normalisés, la partie technique devient presque secondaire. La mise en place des outils d’automatisation ou d’IA se déroule alors de manière fluide, car les fondations sont solides.

- Accompagnement stratégique : cadrer les besoins, choisir les bons processus à automatiser, et définir des priorités réalistes.

- Réalisation technique : intégrer les workflows, connecter les applications, assurer la maintenance.

Un prestataire compétent doit savoir faire les deux : comprendre les enjeux organisationnels et humains, puis traduire ce compromis en automatisations fiables et scalables.